我本來只是想去找一點"青春"的鄉愁的,

畢竟,是一個曾經嘗試卻失敗的production。但我發現我錯了,

錯得離譜。

我本來以為這是一個像是chicago那樣有熱鬧舞蹈的show,

儘管我"自稱"是這部胎死腹中的畢制的"導演",

儘管我在那個暑假,花了點時間讀了點關納粹、關於威瑪共和時期的資料。

儘管。有著好聽的三拍子男女合唱,有著歌舞喧闐,有著裸露和男女/男男性愛。

我都無法想像,這根本一點都不是那樣子。

像一把尖銳的刀,鋒銳,

刺進,觀者。

不同版本的詮釋和差異

我一開始只是想要對照,這些曲子和編舞,和我們當初想像,甚至已經開始排的那些,

會有多少的差異?我們的想像和解讀是對的嗎?

眼前的這個制作,和我當初聽的範本,"1998年的broadway revival"

到底差了多少。

畢竟,那個版本(由Alan Cunning當MC)的是我第一次聽的版本,

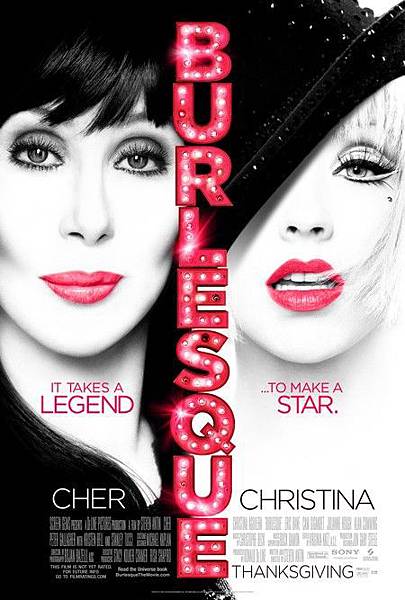

他也的確演的太出色(事實上,他甚至到2011年的一部歌舞片由雪兒和克莉絲汀主演的

"Burlesque"都還得再reprive類似的一段,可見他的確建立了一個普遍而鮮明的形象)

我甚至在看了莉莎明妮莉的電影版之後(我得承認我沒有看完,只有上課看的片段)

我還是覺得1998年的arrangement好聽。

儘管,電影版在1998年之前,是更多人心目中的經典。

這些是我一開始在心裡面出現的目的,

假裝自己只是一個曾經的表演者(業餘),在今晚,從觀眾的角度,

比較一下我了解的詮釋和版本。

直到我發現,我錯了,錯的離譜。

--

原因在於,我從來沒有好好思考這部音樂劇,故事的部分。

事實上,必須了解的是,和一般的音樂劇(或是,我看過的音樂劇比起來)

cabaret並不是完全地由音樂串起劇情的,

它並不像是chicago或是wicked那樣,

劇情在一首曲子的時間內,用那首曲子的對白、編舞,

有重要的推移。

除了幾首由Sally 和 Cliff唱的 "Perfectly Marvelous"

或是Fräulein Schneider 和Herr Schultz 唱的“It Couldn't Please Me More”

或“Married”之外,

只要是kitkat club裡面MC和舞群唱的歌,都是針對前一段情節的註解。

但是,在我的觀察和理解中,今天的觀眾絕大多數是英國人,

甚至,很有一部分是上了點年紀的英國人(60s up)

他們甚至可能趕上WWII以後的嬰兒潮,

他們對於這些曲子的理解,只怕是很尖銳而直接的,

不像我,在空間和時間尺度上,都只是遙遠地過客著,

能夠理解其內容,卻是模模糊糊地,有種詩一般的距離。

這很自然,如果今天是作一部關於台灣島上的族群紛爭的音樂劇,

只怕劇中的譬喻和象徵對我們來說都只能夠是直接而強烈,而對那種中文說得很好的"阿斗仔"(像是夏克立或馬修連恩之類的)來說,反而也就"詩意"了起來。

---

先討論一些和我所知道的之前的production不同的地方。

大致的比較基準仍然是1998年的Broadway Production。

首先是Sally Bowles唱的那首歌"Don't Tell Mama"

記得當時書欣還算是有把這首歌練起來,卻原來在本次的製作裡,變成了背景音樂,

應該說,Sally和舞群有上去唱,只是我們觀眾看見的是後台,

以及從後台的角度見背對著我們唱的Sally和舞群的身影。

成為了Cliff和Bobby兩個人重逢、擁吻的背景音樂。

而另外一個和我記憶中的差別之處就在此:

Cliff居然是很早的時候就出櫃,

起碼我對電影的版本還有一個滿清楚的印象是

Cliff和Sally曾經同時睡一個男人,而在此時Cliff才算正式地向Sally出櫃。

而這其實不是太重要的事情,在本次的製作裡。

因為作為這個故事的主人翁Cliff他就僅只是

一個遊走在同性和異性之間的浪蕩子,

雖然打扮和其他舞者、Sally相比,只能夠用拘謹、正常來形容,

但他卻是一個浪漫、衝動的代表,

在某些時候,甚至連Sally都比他務實(雖然也沒好多少)。

在這個製作裡,他代表著美國。

--

還有幾個更動的地方:

"Tomorrow Belongs to me" 這首激昂又諷刺的進行曲,

雖然像是98年的版本,有唱兩次,

但不像是98年的版本那樣,第一次只是小男生的高音獨唱(印象中劇本裡是寫放唱片)

第二次則是Ludwig 在訂婚派對鬧場之後,Fräulein Kost

為了炒熱氣氛而和在場的所有德國納粹支持者一起齊聲合唱。

我今晚看的版本(或稱2012 london production)

在第一次就是大合唱,第二次則是Fräulein Kost短短的獨唱一遍。

而第一次的大合唱則很值得提一下:

MC站在一個畫著有點類似以前政治文宣上會出現的青天白日、小橋流水那樣的版畫風格

的高台上,帶著一個我們或許會在糖果罐頭或起司包裝上見到的

南歐山區小孩會帶的帽子,

手中拉著操縱傀儡的木桿,但那個木桿不像是一般我們想像的成十字狀,

而是用納粹的十字記號,燈光很聰明的用一束長長的貓道燈把那個木桿投影在

他站著的高台上畫著的一片祥和的暖陽之上,拉出漆黑龐大的納粹十字的陰影,

而合唱的時候,他所拉著傀儡們就有點像是電影版"Chicago"在唱

"both reach for the gun"一樣,是被操縱的作出魁儡的動作。

而唱完之後,在最後一拍之前,一個女chorus快速的把MC的帽子拿掉,露出他本來就是旁分的頭髮,然後,在他的鼻子底下,抹上一撮小鬍子。

說明了一切。

---

還有,MC在唱"If You Could See Her"時,並不像是我對當初劇本的記憶一樣,

是一個女生穿著大猩猩的衣服跑出來,

(我原本一直把這個片段當成是對1932年的

由Marlene Dietrich演的金髮女神(Blond Venus)電影片段的致敬....)

(好吧,我在騙誰,今年不到30歲的我怎麼可能看過這部電影,

我承認我是想起1997年的蝙蝠俠裡面鄔瑪舒曼對這個片段的致敬,

才硬是去查到上述的資料的.....我還是不要勉強自己裝甚麼影評人了...)

而是用拉白幕投影的方式,

打出大猩猩的剪影(事實上是一段影片)

然後,最後那一句 "She is not jewish at all!" 的時候,

從幕後跑出來的,不是猩猩,而是一個穿著當時猶太女孩會穿的服裝,

佩戴著黃色的星星(納粹統治時強迫猶太人佩戴的識別記號)。

---

接下來,我想講的是,我原本以為應該這麼作,但實際上,卻完全不是這麼回事,而反而應該要像他們這麼作才對的部分。

由於,當初我們排的時候,完成度甚至不到20%就胎死腹中。

我們只排了兩首歌,完全沒有排到故事的部分,就是作為主角的Cliff他的浪蕩和情節,

完全沒排到,所以,很多Kitkatclub的歌舞和故事線影射、相互連結的部分,

我一直到今天看這部製作之前,都沒有考慮過。甚至可以說是根本地無知了。

比方說,kitkat club唱的Money,我懂他的意思和象徵,

但是我沒辦法想像,原來是這麼直接地連結到了Cliff和Sally準備生小孩時的貧困,

更進一步地連結到了Fräulein Kost和Ludwig說的"猶太人是很有錢的。"

還有一個我完全無法想像的部分,卻是很有力的。

事實上,像我之前講的,像是一把刀一樣的有力,銳利地刺進觀者的眼珠。

我對1998年版本的了解,是這整部戲會是由Cliff的小說開頭作為結尾:

"There was a cabaret, and there was a master of ceremonies... and there was a

city called Berlin, in a country called Germany...and it was the end of the

world."

"有一個酒店,裡邊有一個主持人...有一個城市,叫作柏林,在一個叫作德國的國家裡...

那是世界的末期。"

我記得真的有這本小說,這個句子,也真的是那本小說的開頭。

(查了一下:是Christopher Isherwood 寫的"Goodbye to Berlin",Cabaret就是改編

自期中的一個故事,女主角就是Sally Bowles)

我當然沒看過那本小說,我只是當初在試著做這部戲的時候去圖書館查的。

好,我承認,不是我查的,是陳欣查的,我的英文沒那麼好。

我一直以為這部戲就是這樣結束:

Cliff坐上火車,MC扮演查票人員,和他道別,

然後Ciff說了以上的話,餘韻不絕,最後MC唱完Willkommen的Reprise就結束了。

而事實上,在本次2012London production裡,

我到最後一刻都是這樣以為的。

因為一開始,在這個鏡框舞台上,是用一個很多音樂劇

(e.g.,獅子王、金髮尤物、Wicked)都有的一個有著該劇標誌的保護幕隔著的。

而這次的保護目的標誌就是用巨大的鐵片、柵欄隔成的,

有點像是好萊塢著名的Hollywood招牌一樣的字體,寫成的

"WILL

KOM

MEN"

分成如上的三層。

甚至在開演時,我還聽見有個小女孩低聲問媽媽:

"為什麼他要寫 Will come Men? 誰會來嗎?"

而第三層的E是一個可以上辦可以打開的活門,就成為一個很現成的象徵式布景,

代表了查票的海關。

一開始,主角就帶著自己的行李,在這邊被查票,才拉開這個故事的序幕。

而就我近幾年看的音樂劇來看,

很多時候,活動式布景的邏輯是:

如果一首歌是某個腳色的回想或是想像,

則他可能會在一個規規矩矩的簡單佈景下開始唱、開始回想,

而chorus會充當stage crew把佈景像是玩具屋或是立體書一樣的打開,

五彩繽紛的用一首歌的時間和編舞去呈現出豐富的層次,

但當歌曲接近尾聲,常常是代表了主角必須回到現實,

所以舞台會拼回原本的簡單的佈景。

一個最好的例子就是Hair Spray的那首"I can hear the bell"

還有像是Grease 修車那邊、

我所看的Mamamia(在Manchester的版本)也有類似的設計,

所以我很直覺的以為,當這個鐵幕再次出現,再次的被關上的時候,

就代表了主角回想完畢,也就conclude這個作品,代表了結束。

我才驚訝的發現,我錯了,錯得離譜。

當主角離開之後,鐵幕竟然再一次被打開。

原本五光十色的chorus們,病懨懨地,衣不蔽體地夢遊在台上。

然後,台上出現的,是像是用水泥砌成的,巨大的"KITKAT"字塊,

本來是掛著一顆一顆的舞台燈泡,一直在KITKAT的舞群表演時再閃閃發亮的,

現在卻被降下,燈泡熄滅,而字體是左右顛倒的,

象徵著納粹的Herr Schultz走進來,慢慢而確實地,一個字塊接著一個地推倒,

發出像是槍聲、砲聲、的震天巨響,轟然倒塌。

Fräulein Schneider 走出來了,唱著她的個人solo曲,又飄然離開。

Herr Schultz走出來了,唱著象徵著他暮年之戀的歌,又頹然離場。

每個人都走出來了,唱著他們自己的主題曲,又無神地下場了。

慢慢的,每個夢遊的chorus包括MC,褪去他們身上唯一的legging或內褲,

全裸著、背對著我們,趴著舞台內側的牆壁,

(像是在集中營裡接受肛門的檢查)

舞台上煙霧四漫,飄著像是雨一樣的水滴

(是不是代表著毒氣?)

他們緊緊抱著赤裸的彼此,

我們看不見他們的臉。

燈暗。

我必須說,這是我好久以來沒看過這麼棒的反高潮了!

上一次被這樣無聲的震懾到是看blackadder第四季的結尾。

但cabaret比blackadder僅僅是討論戰爭的冷峻和無情

還要再複雜、有力,讓我想的還更多。

---

以下我會試著訴說。

德國人和猶太人

首先,這部戲讓我最吃驚的腳色,不是女主角Sally或是Cliff,更不是MC,

雖然他們的戲份是居多。

最讓我驚訝的,是Fräulein Schneider 和Schultz這一對暮年之愛,算是故事的副線。

簡單的說,Fräulein Schneider是一個年老的德國寡婦,她有一棟老舊的公寓,租給Cliff 和Sally。而Schultz是附近的猶太裔的水果店老闆。一直偷偷的喜歡她,偶爾會送點水果,在威瑪共和末期時的柏林,一顆鳳梨可是真的難能可貴的奢侈品了,甚至,值得一首慢三拍的男女合唱。

隨著劇情推移,兩人之間竟真的弄假成真,真的要結婚了。在訂婚派對上,別著納粹臂章的Ludwig,向Schneider指出了,這樣的結合,或許是不太適合的。

德國人和猶太人,真的有那麼不同嗎?

Fräulein Schneider:”政黨來來去去。可是我一直在這裡。但是,當我發現,這些人可能是你的朋友,你的鄰居,你身邊的所有人的時候?能怎麼辦?我勇敢年輕的朋友,你永遠有個家,在美國的賓州可以回去,我們呢?”

對於Fräulein Schneider來說,在她守著這個老房子,捱著過日子的時候,一不小心,生活環境之中的所有成員:鄰居、房客、朋友、親戚,已經慢慢的染上了不同的色彩了。

她說:”我曾在戰爭中存活(一戰),我曾在經濟蕭條時存活(經濟大蕭條、德國馬克惡性通膨),

我曾經歷過革命(應該是指德國十一月革命)。

共產黨來了,社會主義者出現了,我們總是得過日子的啊。”

於是,這一對可愛的老情侶,在危機四伏、人心惶惶的輿論壓力下,不得不分開了。

兩人都時日無多了,儘管。

這是Schultz所告訴她,應該是這個笑容可掬的老盃在這整齣劇裡最有力的回應了。

是呀,政黨來來去去,但我們呢?我們已經這麼老了,還怕甚麼呢?

我發現這是一個對於從小生長在台灣、在台灣受教育的人或許很難想像的事情。

至少在傳統的國民教育裡,我們已經習慣把希特勒妖魔化,把納粹視為大屠殺的始作俑者,草菅人命的暴徒。

但是,我們或許都忘記一件事情:就是這個政黨,先不論在戰爭時的暴行,其來源是合乎憲法、合乎民意的。

他們是民選出來的政黨!甚至,很久一段時間內都不是最多數的政黨!

這和我們對於他們一黨專政的刻板印象,有著很大的不同。

而值得去想的事情是,為什麼會有民眾會選他們呢?

在威瑪共和時期,德國的經濟危機一直很嚴重,有近600萬的失業人口。仇富的心態使然,使得許多人因為謀生的艱困,而形成了某種群集的社群意識。

這樣的意識,是有對象的。

其中一個最主要的對象,是猶太人。

Schultz:”我是德國人!我一出生就在德國,我這一輩子都待在德國!我比其他德國人都還德國!”

這是Schultz這個可愛的老先生,在劇中沉重說出的台詞。

德國人為什麼會憎恨猶太人,或許深究起來,可能有很多原因,甚至牽扯到宗教。

但這樣的情緒,或許在當時也並不算太新穎的想法,畢竟,在莎翁的劇作:威尼斯商人裡面,就有一個放高利貸的猶太人夏洛克了。

如果把一部劇作之中的某些要素,視為現實中存在的群眾思潮的投射,是合理的話,那麼,這樣的想法,也許早就在歷史的篇章之間潛藏了。

起碼,在Cabaret這部劇作裡,猶太裔的Schultz也是相對之下,最富有的,因為他很誠誠懇懇的在經營他的水果店。

於是,雖然我這麼說並不是在為當時的納粹黨開脫──我也不認為這些深刻綿長、影響深遠的歷史事件可以三言兩語的被開脫──但是當時的政治氣氛,或許在納粹得勢之前,就已經醞釀著反猶的情緒了,而且,甚至更進一步地說,納粹的得勢,是不是可以看成一個一而二,二而一的結果呢?正因為他們抓緊了部分民眾的想法,才能逐漸的再一次又一次的選舉裡,累積一場又一場的勝利。

簡言之,經濟的危機造成人民的生活窘迫(基本需求無法被滿足),因此累積了許多對於富有階級的不滿和憤怒,形成前述的公民意識。

而這樣的階級,其中有相當的比例,是猶太人。

但是,對於Schultz來說,這樣的情緒,是很莫名其妙的。

畢竟,他有一個德國名字,他是德國註冊的公民,我們在劇中聽到他的說話,永遠帶有濃厚的德國腔。

雖然不是一夕之間,但相較於他呆在德國的時間(基本上就是一輩子),在一個短暫的時期裡,人們對他的反感變得比以往都要更加的明顯、強烈(我相信在當時的德國,這樣的情緒都是其來有自,不是突然爆發的),身為猶太裔的德國公民,他從小面對的歧視,反感想必不在少數,他很可能原本以為,1932年的此刻,對於猶太人的反感就和以往任何一次他所面對的沒有兩樣,會過去的。

他或許要再稍等個一下才會發現,這個想法是錯的。

在劇中,他的水果店的玻璃被砸破了,並且畫上了黃色的星星。

這很可能是一個對於水晶之夜(Reichskristallnacht)的影射。

但想必沒有直接的連結,因為故事發生的時間是在1932年左右,但是根據史實,水晶之夜發生在1938年。但就像我上面所說的,很多事情都未必是突如其來的,類似的徵兆,類似的不滿,很可能在數年之前,就已經累積。在1938年之前的猶太商店,仍然有很高的機率被砸。

而他雖然聲嘶力竭的抵抗了,雖然沉重而疲倦的和Fräulein Schneider說了,”我們已經老到沒有時間去浪費在害怕上了。”

但是,他們仍然分開了。他搭上了離開柏林的班車。

他很可能去找他在劇中一開始提到他在美國水牛城的表親了。當時的確有很多猶太人,離開歐洲,前往美國,成為他們家族在美國的開山祖。

他很可能就代表了這樣的族群。

--

對外籍移民的疏離和歧視

事實上,今晚的表演讓我如此震撼的原因,絕對不是我當年那個未經深思的嘗試,我根本看到後來,已經忘記我曾經試著做這齣劇了。

讓我震撼的是,我發現,其實我對於Schultz的遭遇,竟然並不陌生。

身處在這個國家裡,時不時在街上,也會遇到不友善的訕笑、謾罵,我多半聽不懂,但知道其言詞中充滿了不大不小的惡意。

我試著在這個國家立足,這是我的奢望,希望可以在這裡找到工作、買車、供房、養妻養兒,有自己的花園、自己的社交圈。

(當然,我得強調,我並不祈求這樣的後果,只因我很單純近乎迷信地希冀,我每一分願力,都祈求著遠在千里之外的某一個蒼老的生命可以得以維持、得以健康。)

這樣的奢望,時常面對環境層面的窒礙難行。

想找份打工,可以,你的語言能夠說得和當地居民一樣好嗎?根據本地政府的規定,是得保障種族平等的權益,但是,很多時候,這個過程是不公開的。

想找工作,可以,但現在PSW(畢業後工作簽證)的年薪條件變的更嚴苛了,你必須找到一份真的夠好的工作(就是願意付你比之前的限制更高的薪水),才有辦法申請到工作簽證。

也就是說,你必須證明,你的邊際產出是夠高的,才有辦法留下來。

這就是一種變相的對本地勞工的保障。

因為他們沒有必要面對這種限制,就可以待在這裡。

廢話,他們一出生就待在這裡了。

那麼,這樣的保障,是否符合種族平等的原則呢?

---

我在這邊,沒有甚麼朋友。

唯一交到的幾個熟識的人,都是國際學生。

我也不太有機會和在地的英國人成為甚麼朋友。

於是,雖然來這裡還不到三年,我卻覺得多多少少,可以體會Schultz的心情,一種走在路上,會被人家發現,你不屬於他們的感覺。

當然,Schultz的心情是更加複雜的,因為他對那塊土地仍然有很強烈的認同感,他也認為自己一直都是德國人。

只是人們不這麼認為,並且開始有組織、有計畫的讓這種想法,付諸實行。

那麼,如果我萬一有機會,待在這個地方夠久的話,我會怎麼樣呢?

想起印裔加拿大諧星Russel Peter講的他爸爸的笑話:

身為一個印度的移民,他爸爸在加拿大待的太久太久了,小孩都長到30好幾了。某天他用他仍然厚重的印度口音打電話買家具的時候,接電話的女士是一個剛抵達加拿大的歐洲人,有很重的歐洲口音不說,她甚至聽不懂他爸爸的英文。他爸爸氣的掛上電話,罵道:

“Immigrant!” 這個笑話的哏就在於,他爸爸忘記自己就是一個immigrant了,而用一般人印象中immigrant會有的怪腔怪調罵人家immigrant則是好笑到不能再好笑了。

如果我有機會待在這裡的話,我會不會偶而忘記自己是台灣人呢?

那麼,在面對從未間歇的疏離甚至歧視時,我會不會偶而的驚訝呢?

如果我在這裡,萬一有幸結婚生子,落地生根的話,我的孩子,儘管我不願意,或許就會像我為數不少的親戚那樣,中文講的比夏克立還爛,但他的英文只會比當地人更溜,如果我按照正常的管道栽培他的話!

那麼,在心態上,或許這個可能的BBT(Britain Born Taiwanese)也就更貼近Schultz老先生了。

更因為這個未出生的孩子,他的臉孔多半也只能長的像我,或是他的媽媽,也就是正常的黃種人。

他一出生可能就得面對許多歧視了,儘管這個國家自許為一個已經進步的國家,只怕,當這個小孩有所成就而累積了相當的財富,像是目前很多的第二代華裔美人、英人一樣,而時局窘迫到了連維生都有問題時,猜猜看,誰會成為眾矢之的呢?

--

台灣的新移民

想到台灣。我的家鄉。

我一直覺得,台灣在某種程度上很類似英國,一個典型的島國經濟,沒甚麼資源,曾經是加工出口業,但對於相對廣闊、資源相對豐富的鄰國(歐洲和中國)經濟上總不免依賴。只是,英國以歐洲的文明古國自居,有很豐富的文化和歷史作為觀光的利基來發展,而他們的經濟比重,也成功的移轉到了第三級產業:商業和服務業為主。

起碼在很多台灣人的心裡,包括我,也希望這樣的轉型發生在台灣。

所以,我目前的研究,也偏向作一個類似比較研究的方向,把台灣和新加坡、英國這三個標準的島國經濟,作為同質性很高的對照組,視他們為在進展過程中處於不同的階段。

但是,我們和英國,有這麼遙遠嗎?

英國目前的PSW規定,被許多”新移民”視為排外的門檻機制。而對本國的部分勞動階層來說,則是工作的變相保障。不管怎麼說,當一個法律規定制定好的時候,代表這樣的需求已經累積成為一定程度的聲浪,令政府無法坐視不管。

那麼,台灣呢?我們是否面對著類似的衝擊?

當然有,那就是來自其他國家的新移民。

在台灣人的既定印象裡,外籍人士大多是:推著你阿公阿嬤輪椅聚在公園裡面聊天的熱褲辣妹(嗯…辣不辣是見仁見智,我個人並不排斥…)、可能是在台北車站群聚的男男女女、當然,也可能是在補習班教你小孩英文、明明來自摩洛哥英文不見得比一個外文系大二生好到哪裡去卻收你一個小時八百塊、然後你難得跑一趟夜店卻發現他已經成為該店的VIP的白種男性,

別忘了,真心祝福,你們的故事,很浪漫 : )

但其實,還有些人,是好好的在工作,有專門技術的移民,還是有的。

而目前,這些人在台灣已經超過30萬,相當於一個基隆市的總人口。

目前,台灣的相關法規,是對於企業雇用的外籍勞工的比例實施限制,同時”限業限量”,而比方說外籍看護,則需要有醫院或處方的證明,經過一定時間的申請、審核等流程,才能雇用。

事實上,台灣的外籍勞工,還不到會影響整個就業環境的狀況,畢竟,絕大多數的勞工,作的事情是相對低技術含量的勞動活。也就是說,你或許會看到他們的身影出現在工地或是在工廠,但是,你比較不會期待在銀行櫃台排隊的時候發現櫃員的名牌是一團你看不懂也不會念的異國文字。

目前是這樣,目前。

請不要誤會,我絕對不是一個種族主義者,我也絕對地認為,他們來台灣,應該要被好好的對待,被當成和我們一樣的人,畢竟,他們願意做很多,你不願意做的事情,拿的,是你不願意接受的薪水。

睡在你不願意睡的惡劣環境下,比方說某個老人家散發惡臭的床邊,推著你可能推個20分鐘就受不了的輪椅,去照顧一些根本和他們沒有血緣關係的人。

他們也可能冒著大太陽、甚至生命危險在工地或工廠裡做事,作的是滿地皆是的台灣死大學生不願意做的事情

(沒辦法,多數的我們太忙了,忙著打電動、拍色情自拍影片、和追求夢想!)

但是,現在的我們,在這些人的存在不威脅到我們這些自認是相對高技術勞工的工作機會時,

我們多半很樂意和他們和平相處,你甚至會跑去幫忙推那個印尼熱褲辣妹正在推的老阿公的輪椅、

幫忙拍痰換尿袋,順便搭訕一下偷喵她的乳溝哩。

但是,我們可能忘記的是,其實這些人,很可能比你還要會用EXCEL、比你還要會作PPT、跑SPSS,

他們有些甚至可能英文講的比你還好。非常可能。

而你的利基,真的只剩下中文了。

那麼,如果一間外商公司,他的客戶以外國人為主,如果在台灣徵才,你覺得,

你的優勢在哪裡?難道不是因為你的工作權益是被現存的外勞相關法令限制所保障的嗎?

(我發現,在這裡,其實我就很像台灣的外籍勞工。不,我本來就真的是啊。)

(除了英文之外,我還真的不知道我有甚麼地方不如當地的勞工。)

對於資方來說,如果語言的問題可以被解決、或是像外商公司的例子,根本不成其問題的話,

難道他不會想要招募比較便宜又好用的那一個嗎?

這樣的情形,也就是為什麼,目前的部分勞工團體,提出要讓外勞的最低工資和和本國人一樣

這樣企業就會失去雇用外勞的經濟誘因,而這在種族平權的角度來看也很合理,只是或許會令許多本國企業叫苦連天,

而理論上,這是可以透過政府補貼或按照比例來免稅等方式來進行配套措施的。

相對的,在倫敦,我們則可以看見,許多銀行,在櫃台以外的地方,比方說風險管理部門或是投顧部門,

則充滿了滿坑滿谷的中國人,一個一個都是CFA考過第二級。而當你發現信用卡出了問題打電話過去,

想用telephone banking處理你的信用卡,一接電話是印度口音,而且那個接線生真的在孟買接你的電話!

英國的法律,相對來說,已經取消很多對於外籍工作者的限制了。

比起英國,我們或許還沒有開始真正面對龐大的外籍高技術移民的供給衝擊。

還沒有。

如果讓我們把眼光拉的稍微遠一些呢?

事實上,外籍移民,有很大一部分,是來自於配偶,也就是外籍新娘(郎)。

台灣目前的男女比例是男生略多:大概男女比例是1.06~1.1:1的狀態。

多出來的6%的男性,多半得往外發展,找到願意嫁給他們的女性。

其中有許多是來自東南亞,(相信我,大陸新娘已經慢慢地退流行了,因為花費變貴了……很抱歉,

這種說法聽起來很刺耳,但婚姻,某種程度上也就是你情我願、互相估價的人肉市場)

這些人來台灣,有的和老公一起努力拼事業,有的嫁給一些捧著尿袋的老盃盃兩年之後人間蒸發。

但不管怎麼說,她們結婚,其中的大部分,生小孩。

小孩子就是新一代的混血兒。

沒甚麼不好的,多元文化嘛,台灣本來就是一個多元民族的國家嘛。

我猜測說這些話的人,在說這些話的時候心底或許浮現了以前生活與倫理課本裡面裡面好像出現過的

圍繞著地球手牽手的小人兒:紅的、白的、黃的、黑的……每一個都手拉著手,瞇著眼睛笑的好燦爛。

在目前的30萬外籍勞工裡,假設一半是女性,其中假設1半和當地的台灣男性結婚,

那也就是產生了將近7萬個異國婚姻家庭,或許也就產生了7萬個混血新生兒。

這還是很美好的,事實上我也覺得沒甚麼不對。

但是,在未必有詳盡的配套措施情況下,他們這些小朋友很可能就成為新的霸凌對象和弱勢族群。

而如果年年都有一定比例的動態調整,則或許,假以時日,外籍人士、以及新一代的新移民混血,會成為相當的人口組成比例。

或許,若干年後,台灣的招牌、捷運的廣播、菜單、電影的字幕,都要用8種語言來書寫、念出。

其中半數以上,你我都不一定認得。

這其實仍然聽起來很有願景,很美好,甚至,好像國際大都會一樣的氣派。

我希望,這樣的想法,在你終於失業時,仍能保持,並且接受許多你以前以為是幫你阿公阿嬤換尿袋的人,

已經比你賺更多錢的事實。

我希望我可以接受這件事情,我真的希望。

我想再次重申,我真的對他們沒有偏見,男女都一樣。

我覺得東南亞的女生很辣很正,而我也認識很多東南亞的男生,敦厚、有禮貌、熱情、誠懇、努力、勤勞、節儉……

這麼說好了,他們,都是很棒的勞工典範。

但也正因為如此,我非常害怕和他們競爭。

國貿課本告訴我們,國際貿易”理論上”會帶來絕對的社會淨收益。

而就算把長期間,國與國之間的要素移動(比方說勞工的移民)考慮進去,

在有適當的、運作良好的移轉性支付機制的前提下,那麼,因此失業的本地勞工,

是可以在短期得到補貼,而長期可以透過輔導方案、配合當地的產業升級而從事更具邊際產出的高技術含量工作的。

上面說的願景,你在哪邊看見了?

光是ECFA要搞一個受害勞工待業津貼就已經因為很難界定而令許多勞工領不到錢了喔?

產業升級則更是不知等到哪年哪月了。

等到火都發掉了,人都已經燒炭跳樓自焚了。

我真的希望我可以高枕無憂的和這些離開家鄉,勇敢打拼的勤勞人們和平相處。

我也真的希望,如果哪一天,我們真的都失業了,我們不會亂找黑影來開槍。

我只希望到時候的我們,還保持著理性和溫情。

希望到時候,我們還能像是生活與倫理課本裡的小人兒一樣手拉著手,還能不分種族地笑咪咪的。

--

於是,看了cabaret這齣戲裡的Schultz,讓我想到了自己,想到了我們。

讓我想到了,自己很可能是一個被迫害的外籍移民,而在另外一個地方,我也很可能是那個掛著臂章砸人家窗戶的暴民。

當去年的夏天,倫敦及其他地方(e.g.,伯明翰等地)陸陸續續傳來暴動,人們開始砸破店家的窗戶,

偷竊平面電視和新的智慧型手機,那其實都代表著很顯然的,某些階層對於現階段的不滿。

這也是為什麼,在當時有一個亞洲的國際學生,在倫敦的路上,被人家敲破頭了,還被另外一個人假裝看他傷口照顧他的時候偷他的包包,當這件事情在網路上被爆出來的時候,引起了並不算小的波瀾。

作為一個可能的新移民,或者說,許多已經移民當地的和他屬於同一個族群(亞洲)的人們或許都開始人心惶惶,而他們擔心的正是,這是不是類似反對的情緒的其中一個指標性的宣洩?這是不是代表了,亞洲人(中國、東南亞……)很可能成為新的猶太人?

那麼在台灣呢?現在當然看不出來,但是,把時間尺度如果拉得稍微長遠一些呢?雖然多數的我們仍偶爾期待著暴利,

但勤勞一直以來仍是我們習慣去頌揚的美德。如果這些比我們勤勞的人們,累積財富的速度比我們快。

同時當我們開始發現,我們的工作可能被取代的時候,或者,當政府開放了外勞的某些產業的限制卻沒有調整最低工資,

那麼逐底效應就會產生,可能面對的,就是我們的最低工資被迫降低……我們難道不會和這些原本和善、

有禮貌的英國人一樣開始面目可憎了起來?

(一切講到後來,都和種族、文化沒有太大關係了,可能都只是切身的經濟效用被剝奪,這麼實際的原因了。)

我真心的希望,我們不會。

留言列表

留言列表